実店舗開店物語…これから店舗をとお考えの皆様に、少しは参考になる部分もあるかもしれないと思い立ち、開店までの経緯をまとめました。

亀翁窯分室、店主自己紹介

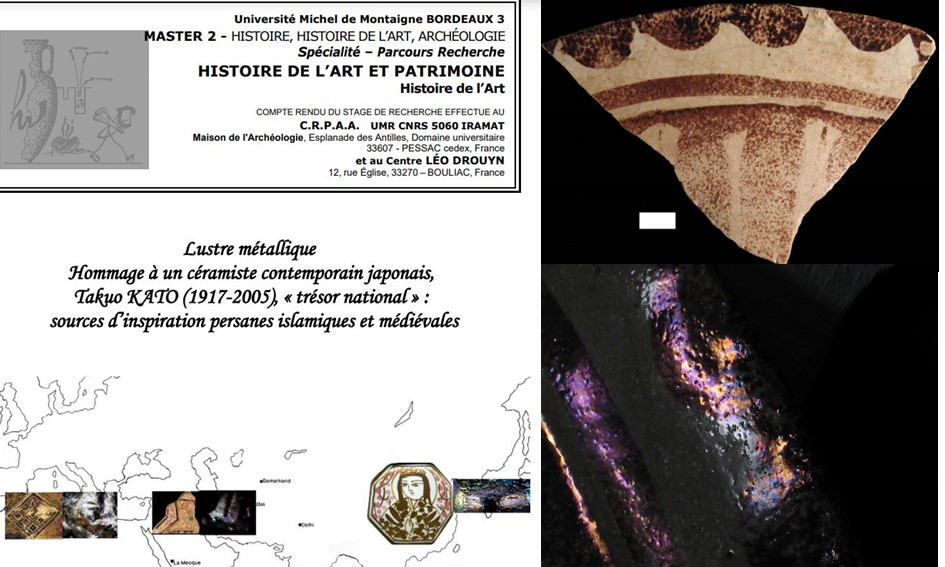

①陶器との出会い:私はIT系の会社で社会人として第一歩を踏み出し、陶器の生業とは縁のない生活を送っていましたが、ふとしたきっかけでフランスに留学し大学で中世美術史を専攻。学士課程に入る前に1か月ほど発掘調査の研修で、中世の陶器の作り方や特徴について学び、その後、考古学の教授に陶器を研究しないかと声を掛けられ、中世イスラムの華、ラスター彩陶器と当時のラスター彩を復元した加藤卓男氏の業績をテーマに修士論文を書き、帰国しました。異国の地で釉薬造りの原料になるシダの葉を採取したり、すり鉢で釉薬の材料を粉砕し、そして欧州、中近東そして日本の器等の陶片を電子顕微鏡で沢山観察し…楽しい思い出もさることながら、日本の陶器の質の高さを知るきっかけにもなったフランス滞在となりました。

②「亀翁窯」との出会い:日本にもどり、何となく仕事に就き数年が過ぎたころ、私は偶然、東京・麻布にあった「亀翁窯」を発見します。店主の北原氏はフラワーアレンジメントの講師をしており、私は生徒として店に通ううちに、唐津焼の伝統的な技法と、亀翁窯の主宰者古賀氏が考案した新たな手法が融合するフォルム、質が高いながらも手頃な価格の作品に愛着を感じるようになりました。とりわけ強く惹きつけられたのは、何を盛り付けようか、どの花を飾ろうか、誰にプレゼントしようか等々、手に取ると次々にアイデアが湧いてくる点です。

また、近隣住民や通勤者が集う、楽しいコミュニケーションの場所として麻布のお店は機能していました。私を含め用事が無くても訪れる方が多く、お茶を飲みながら器の話から世間話、あるいは店内外で開催される展示会やイベントについて、情報交換と気分転換を兼ねつつ気軽にアートを楽しめる、愉しいひと時を過ごせる空間でした。

③窯元を訪れて:残念ながら店主が病気となり、麻布の亀翁窯は閉店となりましたが、亀翁窯の作品が並び、会社帰りや休日に気軽に立ち寄れて楽しく過ごせる空間を、今度は私が提供したいと強く願う様になりました。

初めて佐賀県の亀翁窯を訪れた際、コロナという事情も要因だとは思いますが、陶芸用の土を扱う会社の倒産や、伝統的な登り窯での作陶だけでなく後継者も減ってきているという、残念な事実を知りました。

日本で何百年と続いてきた唐津焼の伝統が、ある日消えてしまうかもしれない…私は、そのようなことがあってはならないと強く感じました。次の世代に、この伝統工芸を残すために何が出来るだろうかと考えた結論が、『亀翁窯作品を通して日本の伝統工芸の価値を国内外に広めること』でした。

2023年は活動を開始して3年目の節目なので、少々大げさで面映ゆいですが自己紹介のページを作成しました。ある日皆様と実際にお会いできるのを、心から楽しみにしております。今後もよろしくお願いいたします。

Copy right 亀翁窯分室